錯体化学(さくたいかがく、英語:complex chemistry)とは金属錯体を研究する化学であり、無機化学の根幹領域のひとつでもある。

古くは錯塩化学(さくえんかがく、complex salt chemistry)や配位化学(はいいかがく、coordination chemistry)とも呼び表された。

歴史

錯体化学の創始は、1896年にドイツのアルフレッド・ウェルナーが配位理論により、遷移金属塩のアンモニア化合物、水和物などを説明したことに始まる。また、配位理論は構造論であり無機化合物の構造に関する研究の第一歩でもあった。当時は配位子もほとんど無機化合物であったため無機化学の一分野と考えられた。

その後、EDTAをはじめ多座配位子として複雑な有機配位子、例えばコンプレキサン類、色素、ポルフィリン、ヘムあるいは金属配位タンパク質についても研究されるようになると生化学とも深いつながりを生じるようになる。また錯体中心金属は遷移金属のみならず、典型金属または非金属の典型元素までも研究対象とされるようになった。

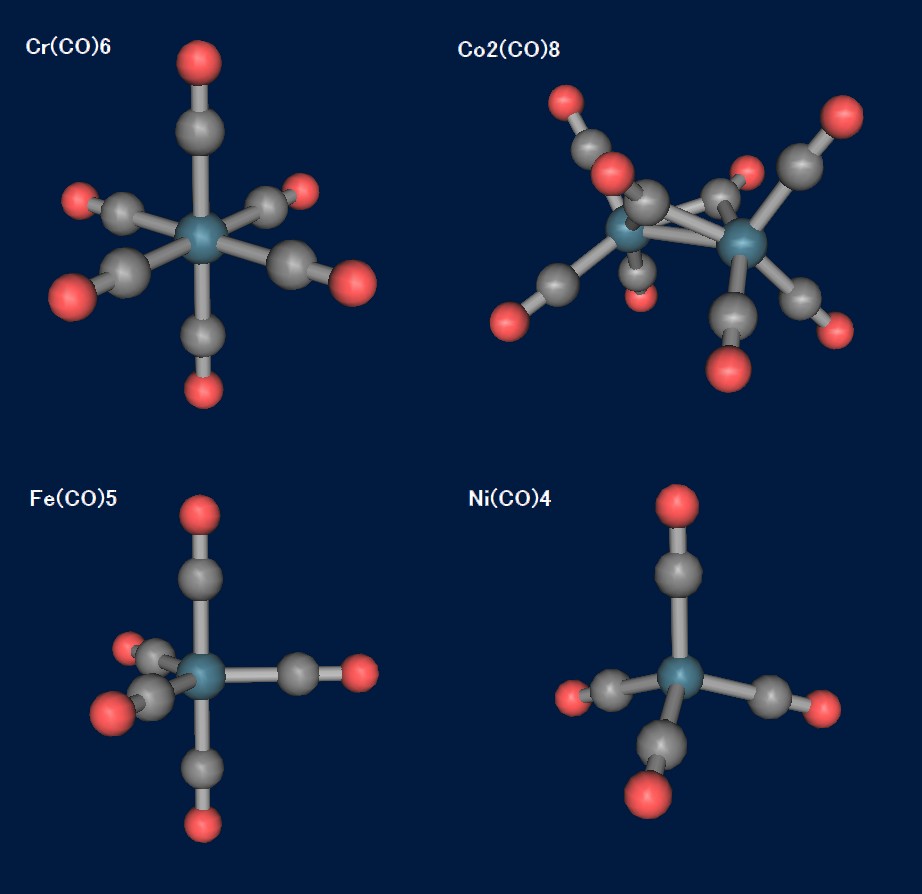

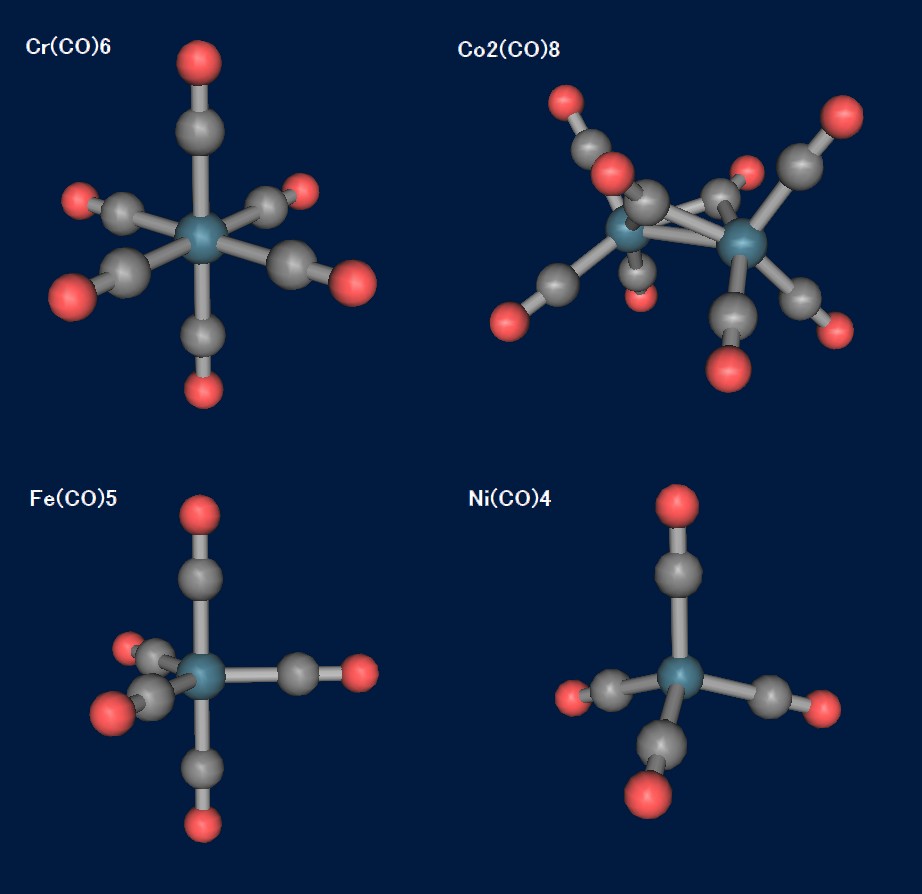

有機金属化学との連携は1951年のフェロセンの発見に端を発して、メタロセン、パイ錯体など従来の配位理論の範疇を超える錯体の発見へとつながった。これらの錯体の構造論と反応性との研究成果は有機金属化学における新しい触媒や新しい反応試剤の開発へとつながり、有機合成化学とも深いつながりをもたらすようになった。

研究手法

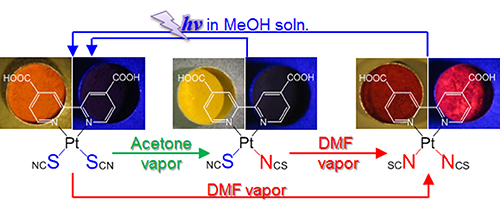

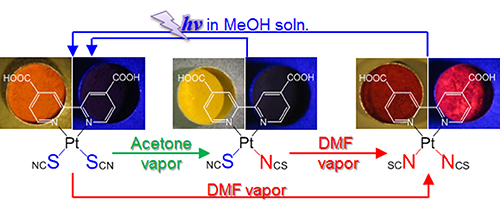

錯体化学は構造論を軸としているので、対象化合物の構造解析は重要である。遷移金属錯体では配位構造変化に伴う光の吸収スペクトル変化が顕著でありUV-Visで確認することも多い。今日ではより直接的な構造解析手法、例えば、X線構造解析などによって行われる。また、必要に応じてIRやNMR、ESRなども利用される。

主な錯体化合物

- ウェルナー錯体

- 非ウェルナー錯体

- 電荷移動錯体

- メタロセン - フェロセン、サンドイッチ錯体、芳香環錯体

- パイ錯体 - オレフィン錯体、アルキン錯体、アリル錯体

錯体のファクター

本セクションでは、錯体生成反応を分析するのに重要な2つの定数逐次生成定数と全生成定数について述べる。

ここでは、金属塩をM、配位子をLとし、どちらの電荷も省略して表す。金属塩に配位結合している水も化学式の表記に省く。また、活量係数を1とする。すなわち、金属塩Mと配位子Lが配位結合する反応(主反応)は

- M mL ←→ MLm (1-1)

と書ける。この反応の熱力学的平衡定数Kは次式で与えられる。

- (1-2)

逐次生成定数

逐次生成定数 stepwise formation constant とは、錯体MLiを生成する反応

- MLi-1 L ←→ MLi (12-1)

の反応定数。すなわち、

- (12-2)

金属塩は水中で水と配位結合するが、水と配位結合している塩がLと出合うと水を手放し、替わりにLと結び付く。よって、1回の衝突ごとにMを核とした錯体は1個のLと配位結合する。逐次生成定数は各衝突における新しい配位結合生成の起こりやすさを示す。これは金属塩と配位子と衝突回数との組み合わせごとに決まっている定数であり、通例Kfiと表記される。

全生成定数

全生成定数 overall formation constant とは、錯体MLiを生成する反応

- M Li ←→ MLi (13-1)

の反応定数。すなわち、

- (13-2)

i個のLと配位結合するために、水とのみ配位結合している塩Mは最低i回衝突をしなければならない。全生成定数は、水溶液に混ぜた金属Mが添加量あたりどの位の割合で錯体MLiになるかを示す。逐次生成定数との間には次の関係が成り立つ。

- (13-3)

- (13-4)

下図に配位子と金属塩ごとの全生成定数の値を示した。

主反応のみを考慮する場合

本セクションでは、主反応 main reaction しか系で起こらない場合の錯体の性質について記述する。すなわち、MとLはどちらもお互いにしか活性を示さないものとする。

この場合、金属塩の全濃度CMは

- (21-1)

配位子の全濃度CLは

- (21-2)

CMがわかっているとき、全生成定数を用いてL、M、ML、・・・、MLiすべての化学種の濃度を求めることができる。問題の系における物質収支の式は(4-3)に(4-1)を代入して

- (21-3)

が得られ、それぞれの化学種の濃度は

-

- (21-4)

となる。ここで、

である。[L]が既知であるときや、配位子濃度が金属塩濃度に比べて大過剰で[L]=CLに近似できるとき、(4-5)を用いて全化学種の錯体生成反応の平衡における濃度を求めることができる。

それぞれの化学種のモル分率xは(21-4)から

- (21-5)

このように、錯体の分率xと金属イオンに捕らえられていない配位子の濃度[L]との間に関係がある。この関係をプロットした分布図distribution diagram という図がある。

副反応も考慮しなければならない場合

本セクションでは、主反応の他にもMやLを巻き込む反応がある様々場合を扱う。このような反応を主反応に対して副反応 side reaction と呼ぶ。

一般に次が成り立つ。金属塩と配位子の全副反応係数をそれぞれαM、αLとすると、条件全生成定数βi’は

- (3-1)

で表せられる。

配位子L-が一塩基酸HLの共役塩基の場合

この場合、金属塩の全濃度CMは

- (31-1)

配位子の全濃度CLは

- (31-2)

ここで、[L']を金属塩と結合していないすべてのLの濃度とする。本セクションの場合、

- (31-3)

となる。

(31-2)からプロトン付加 protonation により配位子L-の濃度が低下する。この影響は主反応に及び、逐次生成定数も全生成定数も変化させる。この変化は金属塩や配位子の全濃度だけでなく、系の酸性の度合いにもより、複雑だ。そこで、配位子に対する副反応係数 side reaction coefficient αL(H)を次のように定義する。

- (31-4)

副反応係数のLは、これがLのかかわる副反応についての値であり、括弧の中のHはその副反応がプロトンによるものであることをそれぞれ示す。

(5-2)に(5-1)を代入して

- (31-5)

よって、副反応係数は系のpHとLの濃度酸解離定数から得られる。また、副反応係数は[L]の分率の逆数に等しい。

副反応係数は(5-3)から容易に導けるため、各化学種の濃度などを知るのに重宝する。例えば、逐次生成定数および全生成定数は

- (31-6)

- (31-7)

というように、[L']が既知であるときや、配位子濃度が金属塩濃度に比べて大過剰で[L']=CLに近似できるときに得られる。そのほかの場合は、条件生成定数 conditional formation constant Kfi' と条件全生成定数 βi' を用いて導く。

- (31-8)

- (31-9)

配位子Ln-が多塩基酸AnLの共役塩基の場合

この場合、金属塩の全濃度CMは

- (32-1)

配位子の全濃度CLは

- (32-2)

ここで、[L']を金属塩と結合していないすべてのLの濃度とする。本セクションの場合、

- (32-3)

となる。

ここで、平衡定数Kiは

よって、副反応係数αL(A)は

- (32-4)

したがって、このときにおいても、逐次生成定数、全生成定数について(31-6)、(31-7)が成り立つ。また、(32-8)と(32-9)も成り立つ。

金属塩Mn がヒドロキシド錯体M(OH)nを形成する場合

金属塩は、水溶液のpHが高くなると、ヒドロキシド錯体となる。この場合、金属塩の全濃度CMは

- (33-1)

配位子の全濃度CLは

- (33-2)

ここで、[M']を金属塩と結合していないすべてのMの濃度とする。本セクションの場合、

- (33-3)

となる。

(33-3)から

- (33-4)

この場合でも、値を対応するものに置き換えることで全生成定数について(31-7)が成り立つ。

- (33-5)

また、同様に、代入を行ったうえで(31-9)も成り立つ。

- (33-6)

金属塩MがLn-とは異なる化学種と配位結合する場合

金属塩がLや水酸化物イオンとは別の化学種Xn-と錯体MiX(i=1~m)を生成する場合、金属塩の全濃度CMは

- (34-1)

配位子の全濃度CLは

- (34-2)

ここで、[M']を金属塩と結合していないすべてのMの濃度とする。本セクションの場合、

- (34-3)

となる。

Xn-の副反応係数は

- (34-4)

ここで、βXiは錯体MXiの全生成定数である。系の中にX1~Xnのn種類の余計な配位子が混ざっており、任意の配位子Xjは金属塩とxj個まで配位結合できるとする。このとき、金属塩に対する全副反応係数 αM は

- (34-5)

で表される。

脚注

関連項目

- アルフレート・ヴェルナー

- 無機化学

- 有機金属化学

- 生化学

- 錯体化学会

- 触媒学会

![錯体化学研究室|理工学域 物質化学類 化学コース [金沢大学]](http://chem.s.kanazawa-u.ac.jp/j/faculty/image/faculty_02cc_02.jpg)

![錯体化学研究室|理工学域 物質化学類 化学コース [金沢大学]](http://chem.s.kanazawa-u.ac.jp/j/faculty/image/faculty_02cc_02.jpg)